Un « autre » radicalisme religieux : la théologie de la libération

Par Gilles Rahier

Radical ?

Le radicalisme est souvent entendu comme une prise de position extrême ou drastique face à une situation donnée, à l’inverse d’une attitude diplomate et négociatrice. Un très bel exemple de ce type est le discours de Lumumba lors de l’indépendance du Congo, en 1960. Alors que le président Kasavubu, en présence du roi Baudouin, proposa un discours consensuel et conciliateur avec l’ancien colonisateur, le Premier ministre congolais allait réaliser un des discours les plus emblématiques de l’époque de la décolonisation : « […] Nous avons connu nos terres spoliées au nom de textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n’était jamais la même, selon qu’il s’agissait d’un Blanc ou d’un Noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses : exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même[1] […]. » Même si le moment était peut-être mal choisi, il s’agit ici d’une prise de position claire qui amènera à la reconnaissance d’une vérité historique actuellement acceptée par tous. D’un autre côté, une vision radicale peut également s’immiscer dans un courant de pensée ou une religion institutionnalisée. Alors qu’aujourd’hui l’on parle constamment de radicalisme dans les religions monothéistes, en particulier chez les musulmans, il est aussi important de déconstruire ce concept et de compléter cette approche, ainsi que de rappeler certains autres courants radicaux qui ont traversé l’histoire religieuse. Durant la Guerre froide, un mouvement de prêtres de l’Église catholique s’opposera à sa hiérarchie, en développant et en soutenant ouvertement les revendications des communautés de la classe populaire extrêmement pauvre d’Amérique Latine, avant de se diffuser dans le monde entier.

Patrice Lumumba peu avant son assassinat

L’opposition entre la vie terrestre et l’au-delà

Historiquement, l’Église catholique, l’institution dominante du christianisme, a toujours consacré une partie de son pouvoir au maintien de la situation sociale établie, tout en développant, pour contrôler les pauvres, les concepts de charité ou d’aumône. Le pape Jean XXIII, dans son Encyclique Mater et Magistra, illustre le souhait de ne pas s’installer dans les conflits terrestres, notamment durant la Guerre froide, et de ne pas s’orienter officiellement dans l’opposition entre le marxisme et le libéralisme car ces derniers détournent l’homme de Dieu : « L’aspect le plus sinistrement typique de notre époque moderne se trouve dans la tentative absurde de vouloir bâtir un ordre temporel solide et fécond en dehors de Dieu, unique fondement sur lequel il puisse substituer, et de vouloir proclamer la grandeur de l’homme en le coupant de la source dont cette grandeur jaillit et où elle s’alimente ; en réprimant, et si possible en éteignant, ses aspirations vers Dieu[2] ». Tout au long du XXe siècle, l’Église garde cette ligne directrice philosophique et théologique de la non intervention dans les affaires politiques, économiques et sociales (en tout cas publiquement). N’oublions pas l’importance, au sein des religions monothéistes, de l’au-delà, de la vie après la mort, quintessence de la vie misérable que l’on mène sur la terre. Comme nous le rappelle (radicalement) Michel Onfray, « les trois religions monothéistes invitent à renoncer au vivant ici et maintenant sous prétexte qu’il faut un jour y consentir : elles vantent un au-delà (fictif) pour empêcher de jouir pleinement de l’ici-bas (réel) [3] ». Si l’important se trouve dans cette deuxième vie, il ne sert à rien de changer l’ordre établi sur terre. D’un point de vue marxiste, on peut aussi analyser cette posture comme une manière d’affirmer et de maintenir son pouvoir temporel sur les masses, en affirmant que leur souffrance présente n’a pas d’importance par rapport à leur vie future magnifiée. Tout en appuyant des mouvements d’aide aux plus pauvres (Action catholique par exemple) et de charité, l’Église catholique continue de défendre le maintien de la condition terrestre des plus pauvres comme faisant partie d’un système en place. Un parallèle peut être fait avec le colonialisme occidental du XIXe siècle ; le paternalisme définit un mode de fonctionnement où les dominants acceptent de protéger et d’éduquer, pourvu que les dominés restent dociles et soumis.

La théologie de la libération en Amérique latine[4]

Ce mouvement de pensée est né durant les années 60, à partir du Concile de Vatican II (1963), au sein de l’église latino-américaine. Le concept provient du prêtre péruvien Gustavo Gutiérrez, dans son livre Teología de la liberación (1971). À partir de la constatation sociale des inégalités socioéconomiques présentes sur le continent, les tenants de ce courant choisissent délibérément de soutenir le côté des pauvres, justifiant cette prise de position par l’exemple du Christ. Ils proclament alors le devoir moral et éthique de l’Église de se positionner dans cette lutte, du côté du peuple. De fait, ils prônent une « conversion de classe » personnelle et vivront donc dans des communautés chrétiennes pour un engagement solidaire. Ils défendent une médiation de l’action, pour aider les pauvres à en finir avec l’oppression, mais toujours en accord avec le plan de Dieu. La théologie de la libération s’oppose ainsi à la doctrine dominante au sein de l’Église catholique (que nous avons vue plus haut) et propose un projet de libération des populations opprimées, projet purement terrestre et matérialiste. De fait, ces ecclésiastiques considèrent que la hiérarchie de l’Église est dans l’erreur car elle appartient elle-même à la classe dominante et participe à la reproduction des inégalités sociales. Ils pensent alors aux relations horizontales, jugeant que l’élaboration d’une stratégie doit venir des pauvres eux-mêmes : « Dans la libération, les opprimés s’unissent, amorcent un processus de conscientisation, découvrent les causes de leur oppression, organisent leurs mouvements et articulent leurs actions[5] ».

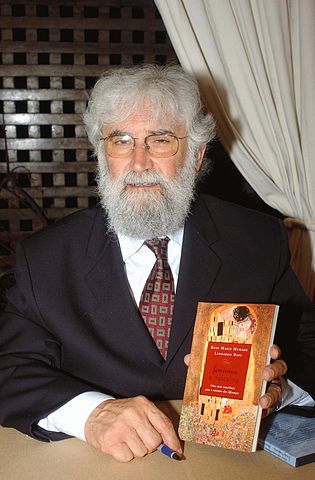

Le prêtre Leonardo Boff (cc) Hermínio Oliveira

Le prêtre brésilien Leonardo Boff[6] est un de ses représentants les plus radicaux. Il définit la théologie de la libération comme suit : « Toute véritable théologie naît d’une spiritualité, c’est-à-dire d’une rencontre profonde avec Dieu survenant dans l’histoire. La théologie de la libération, elle, a trouvé sa source dans la foi confrontée à l’injustice infligée aux pauvres. On ne parle pas ici du pauvre individuel, de celui qui frappe à la porte et demande l’aumône. Le pauvre auquel nous nous référons désigne un terme collectif, ce sont les classes populaires, qui englobent beaucoup plus que le seul prolétariat étudié par Karl Marx […] : ce sont les ouvriers exploités dans le système capitaliste ; ce sont les victimes du sous-emploi, les marginalisés du système de production […] ; ce sont les paysans[7] ». Souvent influencés par les idées marxistes[8], les théologiens de la libération s’opposent aussi souvent à l’impérialisme et au capitalisme exercés par les États nationaux. De fait, une relecture du christianisme et des textes sacrés sur base d’une grille d’analyse marxiste permet à certains d’associer le pauvre de la Bible au prolétariat du XXe siècle. Continent à majorité catholique, l’Amérique latine devient le lieu d’affrontement entre les deux doctrines de l’époque et un espace de prise de position politique des autorités religieuses. À l’intérieur de l’Église catholique, on trouvait bien sûr des mouvements progressistes (appelés « assistentialistes » et « réformistes » par les théologiens de la libération), actifs notamment lors du développement du mouvement ouvrier en Europe, mais « une telle stratégie […] fait du pauvre un objet de charité, jamais un sujet de sa propre libération […] On ne perçoit pas qu’il est un opprimé, rendu pauvre par d’autres […] L’assistentialisme engendre toujours la dépendance des pauvres : ils restent suspendus aux aides et aux décisions d’autrui, incapables de devenir sujet de leur libération[9] ». À côté de cette pensée théologique, les prêtres développeront un mouvement sociopolitique qui aura une grande résonance en Amérique latine, prônant la libération des peuples opprimés contre le système en place. Ils se retrouveront souvent opposés aux régimes dictatoriaux et militaires du continent et, dans certains cas, mourront avec leurs fidèles. De fait, ils utiliseront comme base la « communauté », qui devient l’instance fondamentale et la seule autorité à interpréter la foi, à la place de l’Église catholique.

Les critiques de l’Église : marxisme et radicalisme

Les autorités romaines considérèrent qu’une classe d’intellectuels, formée à l’occidentale, imposait une nouvelle idéologie mêlant marxisme et religion. Ils estimèrent que ce mouvement d’émancipation populaire ne venait pas du peuple lui-même mais de ces intellectuels, menant un néocolonialisme influencé par l’internationale communiste pour conquérir les masses chrétiennes du continent (sic). Il y avait en effet une peur permanente d’une part de l’influence marxiste dans l’idéologie chrétienne et d’autre part de l’attribution de sens politique aux textes religieux. Depuis sa création, les relations entre les mouvements de libération et le Saint-Siège sont tendues. La Congrégation pour la doctrine de la foi, commission menée alors par le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, formulera une « mise en garde » contre la présence trop importante de la pensée marxiste dans la théologie de la libération. La Congrégation mettra en cause notamment Gutiérrez et Boff, dont les thèses seront déclarées « insoutenables » et comme mettant « en péril la sainte doctrine de la foi[10]». À partir des années 80, Jean-Paul II continue d’attaquer la théologie de la libération en appuyant les nominations d’évêques conservateurs sur le continent, diminuant ainsi l’influence de celle-ci. Les évêques, figures de proue des mouvements sociaux, sont continuellement mis au ban et questionnés sur leurs positions et l’aide qu’ils apportent aux pauvres.

- David VAN REYBROUCK, Congo, Paris, Actes Sud, 2012, p.354.

- Cité d’après Jean-Luc CHABOT, La doctrine sociale de l’Eglise, Paris, Presses Universitaires de France, Paris, 1989, p.117.

- Michel ONFRAY, Traité d’athéologie, Paris, Livre de Poche, 2006, p. 102.

- On devrait plutôt parler des théologies de la libération. Nous n’aborderons dans cet article que les prémices sur le continent américain. Pour le développement sur d’autres continents et dans d’autres religions, voir Théologies de la libération, Paris-Montréal, Centre Tricontinental/L’Harmattan, 2000.

- Léonardo BOFF et Clodovis BOFF, Qu’est-ce que la théologie de la libération ?, Paris, Éditions du Cerf, Paris, 1987, p.18.

- L’Église lui interdira de parler publiquement après la publication d’un de ses livres, pour ses thèses marxistes et ses critiques sur la structure de l’Église. Il choisira de redevenir laïc en 1992.

- Léonardo BOFF et Clodovis BOFF, op. cit., p.16.

- Même si la majorité rejette cette filiation, préférant prôner la libération des peuples.

- Léonardo BOFF et Clodovis BOFF, op. cit., p.17.

- Charles ANTOINE, Guerre froide et Église catholique, Paris, Éditions du Cerf, 1998, p.293.