Scott Walker : du crooner dérangeant au guerrier sonore (1ère partie)

Par Raphaël Schraepen

Scott Walker est un phénomène de la musique de ces cinquante dernières années. Adulé, oublié, réhabilité, on le connaît encore assez peu ici. Il est toutefois possible que vous connaissiez l’un ou l’autre des immenses succès qu’il a connus au milieu des années soixante, tout en ignorant son nom.

Son nom ? Tout un programme. Né Noel Scott Engel à Cleveland en 1943, il signera ses chansons Scott Engel ou Scott Walker, selon son humeur. Ses débuts de phénomène chantant adolescent, de teenage idol comme on disait dans les années cinquante, sont tout sauf remarquables. Il publie quelques singles constitués de reprises. Sa voix, peu assurée, ne lui rend guère service dans ce succédané de rock’n roll, plus proche d’un Paul Anka ado que d’un Carl Perkins.

Il travaille la basse électrique, dont il deviendra un virtuose à la sonorité chaude, et forme un groupe de rock instrumental, The Routers. Au tout début des années soixante, il se rend en Grande-Bretagne. En 1963, Scott rencontre John Stewart avec qui il forme le duo The Dalton Brothers qui sortira un 45 tours correct, I Only Came To Dance With You. La voix de Scott commence à s’affirmer. Quand il rencontre le chanteur/guitariste John Maus, ce dernier a déjà pris le pseudonyme de John Walker. Avec le batteur Gary Leeds, ils forment ainsi un trio de base. John leur propose de se faire passer pour frères. Comme il a déjà choisi le nom de Walker, les deux autres n’ont qu’à suivre ! Ainsi naîtront les Walker Brothers. Voici donc Noel Engel qui se fond sous un double pseudonyme, Scott Walker, et le voilà affublé de deux faux frères. Cette personnalité troublée ressortira longtemps après, dans la chanson de 1984 Rawhide qui commence par cette phrase : « This is how you disappear » (Voici comment tu disparais).

Les Walker Brothers seront plus connus que les Beatles. Comment ? En tout cas, c’est ce que certains journalistes anglais écrivent en 1966. Relativisions. Sur scène, ils vont en effet déclencher une incroyable « Walkermania », mais seulement en Grande-Bretagne et au Japon ! Ils accumulent les plus gros succès du moment. Oui, mais seulement trois, et ce sont ceux-là que vous connaissez peut-être, via telle émission qui passe des « oldies des sixties » : Make It Easy On Yourself, My Ship Is Coming In et The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore.

John, Gary et surtout Scott sont très beaux et leurs coiffures magnifiques (selon les canons de 1965, bien sûr !). Les filles hurlent lors de leurs concerts, ce qui commence à décontenancer Scott qui développe, lentement mais sûrement, un « stagefright » qui le fait boire plus que de raison, trac dont il n’est toujours pas sorti en 2016 même s’il a vaincu son alcoolisme. Mais surtout, leur maison de disques leur impose des reprises – c’est d’ailleurs le cas des trois succès cités plus haut. Alors, Gary, un peu, John, davantage, mais surtout Scott composent les faces B, pour pouvoir toucher des royalties. De même, John laisse de plus en plus le micro à Scott, qui a développé une voix de baryton en velours.

Ce sont ces faces B, et quelques plages d’albums, qui préfigurent le crooner dérangeant qu’il deviendra bientôt. Il propose déjà des chansons à la poétique cryptée, aux arrangements orchestraux luxueux et étranges à la fois : Archangel, Mrs. Murphy, Deadlier Than The Male (Plus mortelle que le mâle), Turn Down The Moon (Refuse la lune), et surtout Orpheus, morceaux aux titres parfois trompeurs, qu’on commence à écouter confortablement jusqu’à ce qu’on se dise : « Hey, wait a minute, qu’est-ce qu’il raconte, là ? »

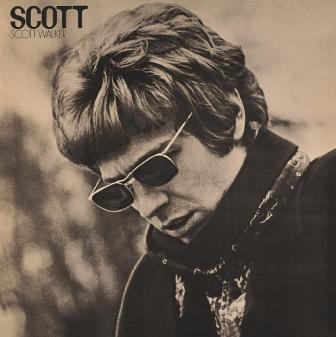

En 1967, Scott quitte le groupe et sort un premier album solo, Scott. Les cordes mêlées à sa basse électrique font merveille. Il ne compose que trois chansons, dont la plus étonnante est Montague Terrace (In Blue) où il est question d’un homme qui rote et qui enfle si fort qu’il risque de crever le plancher ! Les reprises sont variées, notamment du Tim Hardin, un de ses contemporains, mais surtout trois chansons de Jacques Brel dans les traductions (très fidèles) de Mort Shuman. Bien que totalement hors du temps (le psychédélisme est arrivé), le disque se hisse à la deuxième place des meilleures ventes anglaises, seulement surclassé par le classique des classiques Sgt. Peppers des Beatles. Scott décide alors de rester en Grande-Bretagne, pour le succès sans doute, mais aussi pour éviter d’être enrôlé au Vietnam.

L’année suivante, Scott 2 est numéro 1. Il obtient même un show à la BBC ! Cette fois, il présente quatre chansons, quelques reprises, et à nouveau trois Jacques Brel en anglais. Mais tout le monde n’aime pas Scott Walker. Jackie(La chanson de Jacky) choque les pontes de la BBC. Ils n’apprécient guère qu’une chanson parle de « stupid ass » (« cul stupide »), « bordellos », « authentic queers and phony virgins » (« vrais pédés et fausses vierges »), bref, tous ces termes de la chanson initiale qui ont fait moins de vagues par ici. Mais ses propres chansons dérangent également : il parle de « giant sperm » (dois-je vraiment traduire ?) dans The Girls From The Streets, et Plastic Palace People, avec ses sombres dissonances finales, parle peut-être de violence faite aux enfants.

Début 1969 paraît Scott 3, qui atteindra encore la troisième place des meilleures ventes, ce qui laisse rêveur quand on comprend combien ce disque est hors du temps, hors du rêve hippie, mais aussi totalement étranger à la Pop Music ou au Swinging London. Cette fois, Scott propose dix compositions et trois reprises seulement, toutes de Brel (ce qui porte à neuf le nombre d’interprétations du chanteur belge par un non-francophone, du jamais vu) et placées en fin de disque. Presque tous les titres ont un tempo lent qui invite à un spleen de luxe, avec ces orchestrations luxuriantes auxquelles échappent seulement Butterfly, qui évoque une sonate de Debussy, et 30 Century Man, sombre prémonition du futur attaquée uniquement avec une grosse guitare acoustique. Les chansons d’amour intriguent : dans Big Louise, il compare la protagoniste à « une maison hantée aux fenêtres brisées ». Je ne sais pas si ça fait plaisir ! Two Ragged Soldiers initie une série de chansons sur la guerre en général, thème qui va devenir récurrent. Il répugne à parler ouvertement du présent. En pleine guerre du Vietnam, il utilise l’imagerie de la Première Guerre mondiale.

Quelques mois plus tard sort un album qui n’a pas droit à la numérotation, un disque curieux qui reprend uniquement des thèmes de séries télévisées, un disque « paresseux » comme Walker le stigmatisera plus tard. Il atteint néanmoins le n°7.

Fin 1969, c’est le cas Scott 4, un des cas les plus mystérieux du monde discographique. Considéré par la plupart des spécialistes d’aujourd’hui comme un des disques les plus importants de tous les temps, c’est un échec complet lors de sa sortie. Pourquoi, alors que quelques mois plus tôt encore Scott Walker était une star en Grande-Bretagne ? Scott 4 est-il encore plus « difficile » que Scott 3 ? Non, au contraire. Nous avons davantage de titres au tempo rapide et un équilibre a été trouvé entre les orchestrations parfois trop riches et les instruments plus rock, notamment cette basse électrique revigorante. Scott 4 est-il trop « hors du temps » ? Moins que les précédents, en tout cas. On a dit que l’échec du disque viendrait du fait que son nom n’apparaît jamais sur la pochette et qu’il signe les chansons de son vrai nom. Sottise, à mon sens. La numérotation indique bien la continuation, et son visage bien connu sur la pochette ne laisse aucun doute sur la personne. Pour aller jusqu’à l’absurde, peut-on imaginer un disque d’Elvis Presley qui ne marcherait pas parce que son nom n’apparaît pas au-dessus de la photo de la pochette? Aucune réponse rationnelle ne me paraît donc satisfaisante pour expliquer la déroute commerciale du disque. Ou alors, la population acheteuse de disques a muté en quelques mois…

Affiche du “Septième sceau” de Bergman

Mais parlons du contenu de Scott 4. On peut lire sur sa pochette une citation d’Albert Camus et un hommage à Ingmar Bergman ouvre le disque, The Seventh Seal, qui raconte en moins de cinq minutes le film Le septième sceau ! Il s’agit d’un de ses meilleurs titres, mêlant habilement l’imagerie sonore du western à la Morricone et la musique chorale russe, le tout sur un tempo d’enfer qui évoque une course à l’abîme.

Cette fois, l’angoisse que lui procurent la guerre et le pouvoir dérégulé en général apparaît plusieurs fois : The World’s Strongest Man, Hero Of The War et surtout ce titre énigmatique, The Old Man’s Back Again (Dedicated To The Neo-Stalinist Regime). En 1969, on n’a pas l’impression que Leonid Brejnev, à défaut d’être un grand démocrate, puisse être qualifié de néo-stalinien. C’est peut-être ignorer que dès 1966 le KGB se durcit sous son contrôle et qu’ont lieu des procès politiques comme on n’en avait pas vu depuis 1953. L’artiste l’évoque-t-il dans sa chanson, même de façon sous-jacente ? Il n’en dira rien.

(Fin de la première partie)

Quelques disques :

- The Walker Brothers: After The Lights Go Out – The Best Of 1965-1967. Cette compilation inclut les singles et les précieuses faces B composées par Scott, inédites dans les albums officiels.

- Scott Walker : Scott

- Scott Walker : Scott 2

- Scott Walker : Scott 3

- Scott Walker : Scott 4