L’autre Amadeus

Par Raphaël Schraepen

Exil intérieur… Résistance passive… Voilà des concepts que l’on retrouve régulièrement lorsqu’on évoque la période où les nazis ont étouffé l’Allemagne et ont tenté d’asservir tous les pays avoisinants. Mais que recouvrent vraiment ces expressions ? La « résistance intérieure », par exemple, n’a été vraiment mise en mots qu’après mai 1945. De même, autant les résistances « connues » sont multiples, autant celles-ci, plus obscures de facto peuvent être soumises aux critiques, de bonne foi ou non. Cependant, il est quelques cas qui ont fait l’objet de recherches diverses et objectives et le terme de « résistant intérieur » peut être accolé, sans réserve, à un musicien comme Karl Amadeus Hartmann.

Hartmann naît en 1905 à Munich dans une famille de la classe moyenne, dite inférieure, néanmoins très ouverte aux arts. Son père et un de ses trois frères étaient peintres. Chez Karl Amadeus, c’est la musique qui primera. Il fait donc partie de cette génération qui a connu la Première Guerre mondiale à la fin de l’enfance ou à l’orée de l’adolescence, comme Kurt Weill ou Hanns Eisler. Comme eux, et à l’inverse de leurs confrères légèrement plus âgés comme Paul Hindemith ou Erwin Schulhoff, ils ne seront pas mobilisés mais connaîtront néanmoins l’horreur du conflit, et une partie de leur legs artistique fera montre d’un pacifisme sincère et parfois violent dans les mots et dans les notes. Ce sera, par exemple, le Berliner Requiem de Kurt Weill sur des textes de Bertolt Brecht ou la Ballade vom Soldaten de Hanns Eisler, également écrite par Brecht. Nous verrons plus loin l’apport de Hartmann à ce corpus contre la guerre et le totalitarisme.

Ses œuvres des années vingt s’inscrivent strictement (donc librement !) dans les courants artistiques les moins académiques du moment. Même si son écriture est « officiellement » classique, il revendique l’influence du Jazz, tout comme George Antheil, Erwin Schulhoff ou Bohuslav Martinu. Ainsi sa Jazz Toccata and Fugue pour piano, qui semble devoir autant à Bach qu’à Duke Ellington ! Je propose d’ailleurs au mélomane l’expérience suivante : faire suivre la Jazz Toccata (le premier mouvement, donc) de Hartmann par Echoes Of Harlem de Cootie Williams & His Rug Cutters (un small combo codirigé par Ellington), postérieur pourtant de quelques années : la similitude est étonnante.

Hartmann a aussi une conscience politique. Proche du parti communiste, il travaille avec un de ses frères et son père au mouvement Die Juryfreien pour qui il organise un premier concert de musiques modernes. Modeste, il ne propose aucune de ses œuvres, mais programme des pièces de certains de ses contemporains : Igor Stravinsky, Bela Bartok, Paul Hindemith, Ernst Krenek, Darius Milhaud, Carl Orff et Werner Egk. Par une sinistre ironie de l’Histoire, ces deux derniers seront bientôt subjugués par les sirènes nationales-socialistes.

Quant au rapport entre Hartmann et le nazisme, il va s’établir brutalement dès 1933. La radio bavaroise déprogramme la création sur les ondes de sa Burleske Musik, déclarée « dégénérée » pour cause de modernisme. L’attaque nazie contre lui ne va curieusement guère plus loin. Bien que n’ayant jamais caché sa sensibilité de gauche, il n’est pas inquiété à cet égard. Il est vrai qu’officiellement il n’a rejoint aucun parti, et n’est peut-être pas fiché personnellement. Certains observateurs ont pensé qu’il n’était pas assez connu comme compositeur pour se retrouver dans le collimateur des sbires de Joseph Goebbels. Non-juif tout comme Paul Hindemith, il n’a pas subi les pressions que ce dernier dut endurer pendant les années trente, avant de finalement s’exiler. On en vient progressivement à évoquer l’exil intérieur de Hartmann, toujours officiellement membre de la Reichmusikkammer. Il en est seulement membre « par défaut », par le seul fait de sa nationalité.

1933. Ouverture des camps de Dachau, près de chez lui, et d’Oranienburg, au nord de Berlin. Horrifié, il compose Miserae, un bloc symphonique de quinze minutes, un hommage aux premiers prisonniers innocents du moindre crime. Mais pas question pour lui de le proposer à la RMK. Non pas tant par crainte du refus, qui est certain, mais parce qu’il ne veut plus donner un seul pfennig au régime ni en recevoir un seul. Un moment important pour Hartmann : le grand chef d’orchestre spécialiste de la musique contemporaine, Hermann Scherchen, trouve Miserae suffisamment intéressante pour la créer à Prague en 1935, dans une République tchécoslovaque encore libre et démocratique!

Hartmann a la chance de s’entendre avec sa belle-famille qui va le loger, avec sa femme, pour quelques temps, en attendant que la folie nazie s’éteigne… Ces « quelques temps » vont bien entendu se compter en années. C’est à partir de là que Hartmann va envoyer à l’étranger toutes les partitions susceptibles d’être interprétées. La Belgique ne sera pas en reste puisque, juste avant l’occupation de 1940, elle sera le lieu de la création du Concerto pour violon, dit Concerto funèbre, sous l’égide du musicologue et chef d’orchestre Paul Collaer. D’autres œuvres, dont la symphonie L’œuvre d’après Émile Zola, seront également jouées dans notre pays et en Suisse. Et puis, malheureusement, il y a toutes ces partitions nouvelles qui ne quitteront pas leurs chemises de sitôt, comme les saisissants Symphonische Hymnen de 1942.

C’est Dachau qui a conduit Hartmann à sa première œuvre sous le joug nazi, Miserae, c’est également Dachau qui « clôturera » ses années de nazisme avec sa Deuxième sonate pour piano « 27 avril 1945 ». Écoutons-le décrire le triste cortège de personnes enfin libérées de Dachau qu’il voit passer devant la maison de sa belle-famille : « Les 17 et 18 avril 1945, avançant avec peine, un flot considérable de «prisonniers de guerre» défila devant nous… interminable était le flot… infinie était la misère… infinie était l’affliction… »

La Bavière ayant été libérée par les Américains, il est naturel que Hartmann, citoyen allemand affilié à la RMK, soit interrogé dans le cadre de la dénazification. On sait que les Américains furent très sourcilleux sur le sujet. Souvenons-nous du cas du chef d’orchestre Wilhelm Furtwängler. Alors que nous sommes à un moment de l’Histoire où maints Allemands sont conspués avant même d’avoir commencé à s’exprimer, Hartmann passe le test sans le moindre problème. L’officier Arthur C. Vogel l’ayant interrogé écrira même de lui qu’il s’agit d’un homme de la plus haute intégrité.

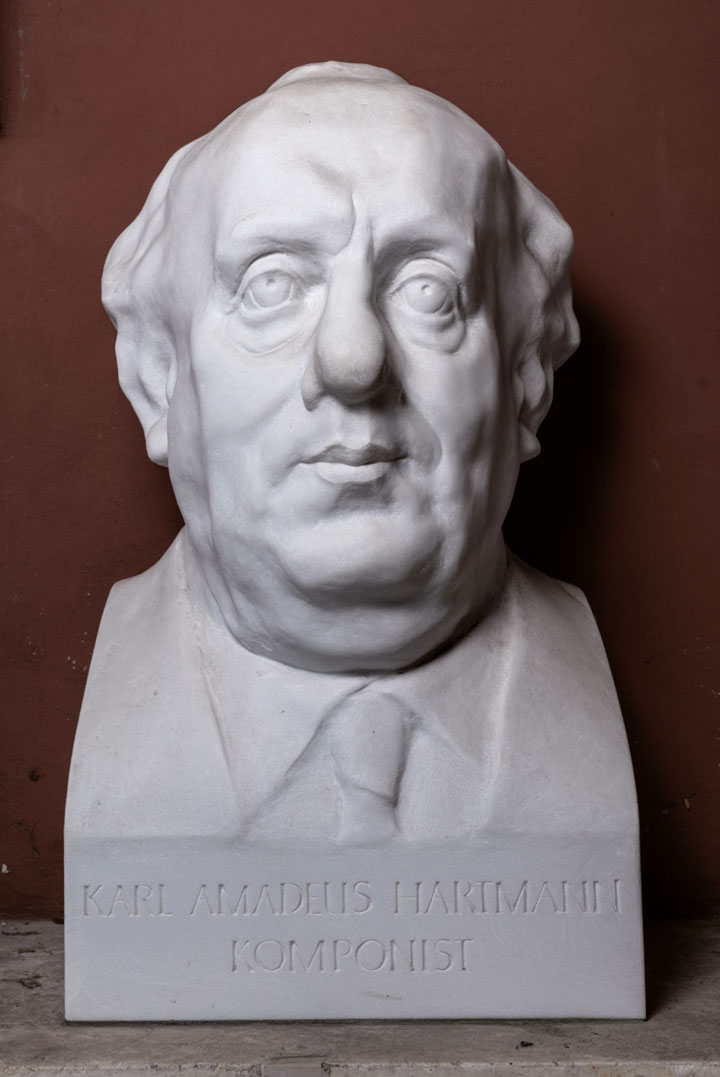

(cc) Figurator

Voilà donc notre artiste libéré de la maison de ses beaux-parents ou, plus sérieusement, libre de travailler à la musique comme bon lui semble. Il va s’atteler à deux tâches en parallèle, l’une d’entre elles montrant encore sa modestie, comme à l’époque des Juryfreien. Avec l’aval et surtout les encouragements américains, il met sur pied des concerts sous le nom de Musica Viva. Il s’en occupera jusqu’à sa mort en 1963. Bien qu’également soutenu par l’occupant américain, Musica Viva diffère dans ses choix de ce qu’on a appelé l’« École de Darmstadt » qui croyait ou voulait croire en l’« heure zéro » en ce qui concerne la musique (refus du passé, même le plus récent, et imposition d’œuvres les plus radicales possible, même si aucun public n’est prêt à cela). Hartmann, lui, aime à confronter amicalement le passé au présent et fait en quelque sorte office de pédagogue.

Mais il compose, aussi, et ses œuvres des années cinquante sont un véritable casse-tête pour qui voudrait établir un catalogue raisonné de son corpus. En effet, Hartmann réutilise ici et là des matériaux issus de symphonies des années d’exil intérieur, les renumérote, tant et si bien qu’il est par moments impossible de discerner le neuf du recyclé. Seules ses septième et huitième symphonies seront réellement nouvelles. Elles ont en commun avec les précédentes la fascination d’une architecture sonore « en arche », les mouvements sont longs, le chaos côtoie l’élégiaque.

Hartmann n’oubliera jamais la guerre. Son ultime œuvre, inachevée, s’intitule Gesangszene pour baryton et orchestre. Derrière ce titre qui en dit peu se cache une autre dernière œuvre, la pièce Sodome et Gomorrhe de Jean Giraudoux qui l’a inspiré. C’est l’immense baryton Dietrich Fischer-Dieskau qui en assurera la création un an après le décès de Hartmann. Il avait déjà créé le War Requiem de Britten en 1962, ici, au bout d’une épuisante mais passionnante logorrhée, quand l’orchestre s’est tu, il déclame seul : « C’est une fin du monde ! La plus triste de toutes ! » Certes, cette musique ne s’offre donc pas toujours facilement. Pourtant, qui peut se nourrir des cataclysmes mais aussi des moments inattendus de récompenses qu’on peut trouver chez un Chostakovitch trouvera son dû dans la musique de Hartmann.

Petite discographie sélective

- Concerto funèbre (violon : Isabelle Faust)/Symphonie n°4/ Kammerkonzert, clarinette : Paul Meyer – Münchener Kammerorchester, dir. Christoph Poppen (ECM)

- Symphonies n°7 et n°8 (Bamberger Symphoniker, dir. : Ingo Metzmacher)/Pièces pour piano (Siegfried Mauser) (EMI)

- Gesangszene (Dietrich Fischer-Dieskau: baryton, Radio Symphonie Orchester Wien, dir. : Lothar Zagrosek) + Alexander Zemlinsky : Lyrische Symphonie (Orfeo).

- Symphonische Hymnen/ Concerto funèbre (Wolfgang Schneiderhan : violon)/ Concerto pour piano (piano : Maria Bergmann) – Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dir. : Rafael Kubelik (Orfeo).