Prisons privées à but lucratif : la porte ouverte à toutes les fenêtres chez l’Oncle Sam

Par Jen D.

Avec seulement 5% de la population mondiale, les États-Unis détiennent à eux seuls un quart des prisonniers de la planète. Un record à faire pâlir d’envie la Chine, qui compte un ratio cinq fois moins élevé de détenus par rapport à sa population. La genèse de cette massification de l’enfermement se confond avec celle de la privatisation du secteur carcéral depuis les années ‘80. Malheureusement, les problèmes posés par cette industrialisation de la punition sont loin d’être une simple question de principe ressassée par quelques puristes bougons1.

La promesse était pour le moins alléchante. À l’heure où la War on Drugs faisait rage sous Reagan, les prisons publiques se trouvaient bien incapables d’absorber l’explosion du nombre de détenus liée au formidable durcissement des lois pénales2. Plus de 2 millions de personnes allaient bientôt se retrouver derrière les barreaux. La solution s’est imposée comme une évidence : le privé pourrait faire mieux, plus vite, moins cher. En 1984, la première prison privée ouvrait ses portes au Texas.

Depuis lors, la politique pénale n’a cessé de se faire plus répressive : durcissement et allongement des peines, requalifications de nombreux délits en crimes fédéraux, limitation des conditionnelles, application systématique des peines plancher, etc. La fameuse three strikes law, prévoyant la réclusion à perpétuité dès trois condamnations (peu importe leur gravité) en est l’exemple le plus emblématique – c’est ainsi qu’un Californien a pris perpète pour avoir volé une part de pizza. Parallèlement, depuis les années ‘80, le secteur des prisons privées grignote peu à peu du terrain pour devenir une véritable industrie carcérale de masse. À partir du règne George W. Bush, elle explose véritablement : les États et plus encore l’administration fédérale recourent de plus en plus aux prisons privées, dont la population augmente de manière exponentielle.

La plus grande colonie pénitentiaire du monde aux mains du privé

1980-2013 : la population carcérale des USA augmente de 800 %.

En 2019 :

- 1 % des citoyens en âge d’être incarcérés se retrouvent derrière les barreaux

- 11.4 % d’enfants noirs américains ont un parent en prison, contre 1.8 % d’enfants blancs

- 28 des 50 États recourent aux prisons privées, mais la palme est détenue par le fédéral

- 73 % des détenus migrants sont gérés par le privé, contre 10 % de la population carcérale globale

Ôtons-nous d’un doute : « le taux d’incarcération n’a rien à voir avec le taux de criminalité », assure Marie-Sophie Devresse. « C’est plutôt le résultat d’un projet politique, dans lequel on privilégie la prison comme unique réponse ». Dopés par le 11 Septembre, les États-Unis sont devenus les champions de ce populisme pénal, avec la complicité d’une opinion publique obsédée par les enjeux sécuritaires. Ils ont ainsi investi massivement dans la construction de prisons. Mais « dès lors qu’une prison existe, elle se remplira : c’est le principe de l’appel d’air ». Un joli cercle vicieux : l’augmentation du nombre de lits entraîne une augmentation du nombre d’emprisonnements, qui elle-même devient un argument pour construire de nouvelles prisons.

La contrepartie du contrat privé

Aux USA, un dixième des prisons sont entièrement gérées par le privé. Depuis la construction et la gestion des infrastructures jusqu’à la discipline des prisonniers, en passant par le greffe, la nourriture, le travail pénitentiaire, les cantines (vente de biscuits, clopes, etc.), le linge, l’embauche des surveillants et autres broutilles du quotidien. En échange, le gouvernement paie une sorte de loyer. Pas d’affolement : « ce n’est que l’organisation qui est déléguée, le régime de la punition restant l’apanage de l’État. Mais cette scission est aussi ambiguë qu’hypocrite : la gestion quotidienne a évidemment un impact sur la peine en elle-même ».

Dès que l’entreprise privée remporte l’appel d’offre, elle négocie un contrat avec le gouvernement. Pour accéder au contenu de ces contrats, bonne chance. Ce n’est pas la transparence qui les étouffe. On en connaît tout de même quelques clauses, comme ces terribles « clauses d’occupation ». Sécurité de l’investissement oblige : l’État s’engage donc à ce que les lits soient suffisamment occupés (de 80 % à 100 %) peu importe le taux de criminalité, sous peine de pénalités. Serait-ce médire que d’y voir un bel incitant à emprisonner à tort et à travers ?

Quoi qu’il en soit, tout le génie du capitalisme libéral, c’est ce mécanisme de concurrence naturelle qui permet in fine de proposer à la population le meilleur service au meilleur prix. Cela fonctionne si bien qu’aujourd’hui l’industrie carcérale privée appartient à deux géants qui se partagent le gâteau, et la cerise avec. GEO Group et Core Civic (anciennement Corrections Corporation of America, CCA), qui détiennent à eux deux plus de la moitié des contrats de détention privés. Core Civic gère actuellement plus de 60 complexes dans 19 États. Sa spécialité : les enfants et les migrants. Avec un volume de ventes gonflé de 500 % en 20 ans, son parcours est un modèle de success story à l’américaine.

GEO Group et Core Civic génèrent à elles deux 3.5 milliards $ de revenus annuels. Les deux entreprises ont un statut de fonds de placement immobilier, exonéré d’impôts sur les sociétés.

In vino veritas

Vous souvenez-vous de l’affaire « Kids for cash » ? Il y a 10 ans, une prison privée pour mineurs de Pennsylvanie avait versé 2.8 millions $ de pots-de-vins à deux juges pour qu’ils condamnent 2000 enfants à l’emprisonnement pour des infractions insignifiantes, comme le vol d’un pot de noix de muscade. Une série d’autres scandales du même genre ont émaillé l’actualité des vingt dernières années. Bon, une bavure, ça peut arriver, quoi. N’empêche, on peut lire dans ces affaires de pots-de-vins une vérité plus structurelle : la collusion des intérêts économiques et politiques autour de l’enfermement de masse incite très exactement à ce type de dérives.

Nul besoin d’ailleurs que tous les juges soient corrompus pour faire tourner la machine. La décision du juge est tributaire d’un discours ambiant sécuritaire et anti-immigration, d’une mécanique à la fois politique, économique et sociale, « d’un système plus global où chaque partie joue sa partition de concert. On ne peut pas analyser le système carcéral en l’extrayant de la société ». Dans la même logique, les procureurs – ceux qui requièrent les peines – font l’objet d’une désignation politique. Autrement dit, ils s’adonnent au joyeux exercice des campagnes électorales, forcément « centrées sur des questions pénales. Il est clair que ce ne sont pas des décroissants carcéraux. La punition, c’est leur fonds de commerce ».

Quand l’argent fait les lois

En amont de la décision judiciaire, les intérêts commerciaux des entreprises carcérales privées s’immiscent sans discrétion dans la fabrication des lois. C’est de bonne guerre : leur croissance en dépend. Pour obtenir de nouveaux contrats, elles tentent de peser sur la législation qui détermine la quantité, la longueur et la durée des peines. GEO Group et Core Civic dépensent des fortunes colossales en lobbying au Congrès, mais aussi auprès des États fédérés, pour durcir les lois pénales.

Avec quelques succès remarquables : 30 jours de détention sont désormais prévus pour les migrants soupçonnés d’immigration illégale ; un quota minimum de lits est établi pour la détention de migrants indépendamment du nombre de détenus ; une loi sur la transparence des prisons privées a été empêchée au Texas ; etc. Jusqu’en 2010, les deux géants de l’industrie carcérale versaient des dizaines de milliers de dollars annuels à ALEC, une asbl (!) de promotion de la libéralisation des services publics rassemblant des législateurs, des politiques, des entreprises privées… Des jolis sous qui ont notamment contribué à faire passer la three strikes law et l’application systématique des peines plancher.

Politique : de bien généreux donateurs

On s’en doute, l’influence des compagnies carcérales privées ne se limite pas au judiciaire et au législatif. GEO Group et Core Civic ont ainsi joyeusement injecté des millions de dollars dans la campagne électorale de Trump. Et désormais, GEO Group tient son meeting annuel à Miami au Trump National Doral Golf Club, connu pour être la principale source de cash du président. Le fédéral n’est pas le seul à être mouillé. Ces entreprises privées tentent aussi de marquer leur territoire dans les différents États qui représentent autant de marchés à conquérir, quitte à tracter directement avec les gouverneurs.

Aux USA, les prisons privées figurent parmi les plus gros donateurs aux élections. Or la course au financement est l’une des clés majeures des élections à tous les niveaux, éliminant d’emblée les candidats sans le sou. On s’étonnera à peine que les questions sécuritaires trônent sur le devant de la scène des campagnes. Et une fois élus, l’avenir politique de ces hommes dépendra largement de la bonne fortune de la machine carcérale.

Évaluer les prisons privées ?

Aux USA, le Freedom of Information Act ne s’applique pas aux prisons privées. Celles-ci ne sont soumises ni à la transparence ni à l’ouverture aux enquêtes publiques, sans qu’il y ait de recours légal possible. Voilà qui rend la tâche d’évaluation plutôt délicate. Quant aux études scientifiques, on peut s’interroger sur leur validité quand on sait que de nombreuses universités possèdent des actions dans les compagnies carcérales privées.

Le meilleur service…

Mais concrètement, qu’est-ce que ça donne ? La « qualité » des services carcéraux privés, on en a plein de témoignages. On pense notamment à l’enquête du magazine d’investigation Mother Jones en 2016, où un journaliste infiltré comme surveillant dans la prison privée de Winn en Louisiane (détenue par CCA) a pu décrire les conditions abominables imposées aux prisonniers comme aux gardiens, « luttant pour la survie comme des soldats pris dans une guerre à laquelle ils ne croient pas3 ». Intéressant aussi, le rapport du ministère de la Justice sous Obama : problèmes de sécurité, de discipline, de santé (y compris des cas de gangrène), violence, contrebande, détecteurs de métaux non utilisés, prisonniers qui servent de gardes du corps officieux, chances de réinsertion quasi nulles…

Les comparaisons chiffrées entre prisons privées et publiques de The Sentencing Project sont particulièrement édifiantes : les établissements privés enregistrent beaucoup plus d’émeutes, plus de morts, deux fois plus d’agressions, plus d’évasions, plus d’usage de la discipline, moins de sécurité pour le personnel… Quant au taux de récidive, il est dans le meilleur des cas équivalent, et va parfois jusqu’à doubler. La palme revient aux centres de détention pour migrants, y compris ceux dédiés aux enfants. Mauvais traitements, conditions sanitaires déplorables et même abus sexuels sur mineurs font régulièrement les gros titres de l’actu.

… au meilleur prix !

Mettons que la qualité du service laisse parfois à désirer. Reste que la délégation au privé allège les coûts à charge des gouvernements, et donc des contribuables. C’est the argument en faveur du privé : « la prison coûte très cher, et les dépenses publiques allouées au bien-être des prisonniers sont particulièrement impopulaires ». Pourtant les choses sont loin d’être si claires. « La plupart des études à long terme démentent une quelconque réduction des coûts, voire démontrent que la privatisation coûte plus cher aux États ». C’est d’ailleurs l’argument de huit États US qui ont tourné le dos au privé au cours des vingt dernières années.

Pourtant, des efforts pour réduire les coûts, il y en a. À commencer par une baisse de qualité de la nourriture, du confort, des soins, etc. Mais les coupes budgétaires s’effectuent prioritairement sur les dépenses de personnel. Des mesures de bon sens : employer des migrants très faiblement qualifiés, en quantité moindre, augmenter la rotation du personnel, pratiquer des salaires beaucoup plus bas. D’où effectivement quelques problèmes de sécurité bien compréhensibles. D’autres astuces permettent de réduire les coûts, comme virer les taulards trop coûteux. Les cas lourds, les malades… À titre d’exemple, les contrats de cinq sur les huit prisons privées de l’Arizona les autorisent à « refuser tout détenu ayant une capacité physique et une endurance limitées ou des problèmes de santé chroniques ». Et hop, on les transfère dans des prisons publiques – et leur coût avec.

L’esclavagisme coté en Bourse

Le 13ème amendement de la Constitution américaine interdit l’esclavage et la servitude involontaire… sauf pour punir un crime. Une aubaine : on peut ainsi mettre au travail forcé l’ensemble des détenus fédéraux. Dans les prisons d’État en revanche, on ne peut théoriquement pas contraindre au travail les détenus non criminels. Mais ce n’est pas un réel obstacle : comme l’immense majorité des taulards sont pauvres, ils sont plutôt demandeurs de boulot. Idem dans les centres de détention pour migrants – lesquels ne sont de toute façon pas très informés de leurs droits.

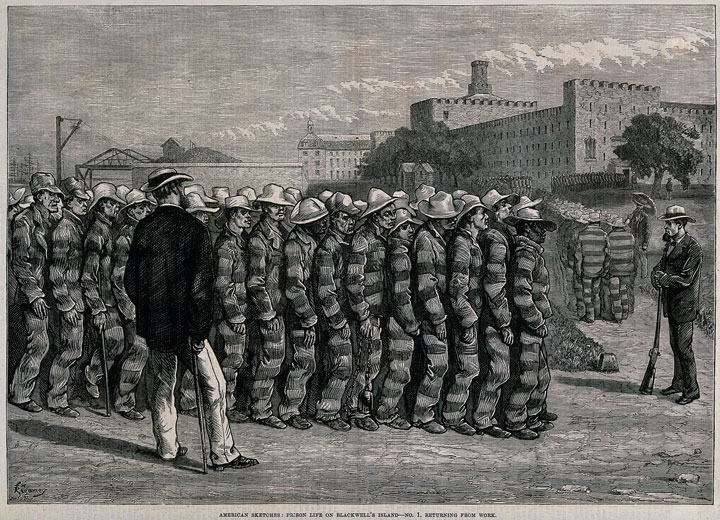

La prison à but lucratif n’est pas une idée nouvelle. La première aux USA date de 1852 : le tristement célèbre bagne de Saint-Quentin, qui deviendra plus tard un pénitencier d’État.

Non seulement le travail des détenus est parfaitement légal, mais en plus c’est bien pratique, car le droit du travail ne s’applique plus depuis 1977 dans les murs des prisons – jurisprudence faisant loi. Pas de normes salariales, pas de semaine des 38 heures, pas d’indemnités d’incapacité ou de maladie, pas de congés payés, pas d’inspection du travail ni de contrôle d’hygiène… Un vrai petit paradis dérégulé. Certaines prisons ont ainsi pu proposer des services de désamiantage sans devoir investir dans des équipements de sécurité spécifiques pour les travailleurs, par exemple.

Certains observateurs voient dans le travail carcéral une concurrence déloyale pour les autres pauvres du territoire – ceux qui ne sont pas encore derrière les barreaux. C’est vrai que question salaire, on arrive tout juste au niveau des pays « en voie de développement » les plus « compétitifs ». Dans l’industrie carcérale privée, les salaires des prisonniers sont misérables (très inférieurs au minimum légal), voire leur travail n’est pas rémunéré du tout, étant considéré comme une « formation » (non certifiante bien entendu). Leur « salaire » ne suffit même pas à subvenir à leurs besoins essentiels.

« Là où l’État social recule, l’État pénal prend la place »

« Pauvreté et prison, c’est un pléonasme », déplore Marie-Sophie Devresse. Avec cette particularité : « on retrouve les mêmes profils de chaque côté des barreaux ». Certains mauvais esprits en déduisent que l’industrie carcérale de masse est une manière de gérer la pauvreté. « Certaines bourgades excentrées vivent exclusivement de l’économie carcérale », note la criminologue. Sans ces prisons, moins d’emplois, et quantité d’allocations sociales à verser en contrepartie… D’autres esprits plus mauvais encore y voient une réhabilitation de la traite des noirs dans une version modernisée, cotée en Bourse. La population carcérale américaine, c’est 75 % de noirs. Sans doute une malencontreuse coïncidence historique.

À qui le crime profite

Il y a 20 ans, l’hébergement des prisonniers était une ruine. Aujourd’hui, c’est devenu extrêmement rentable. Le travail carcéral n’a cessé de se développer, y compris dans les prisons publiques. Malheureusement, les profits qu’il génère ne bénéficient pas à la collectivité, loin s’en faut. L’administration fédérale des prisons ainsi que 37 États ont adopté des politiques de sous-traitance forçant les détenus à travailler pour un bol de riz au service de Microsoft, Motorola, Dell, Boeing, Kodak, Ford, Siemens, Planet Hollywood… Certaines prisons sont devenues des pôles industriels autonomes. Le travail carcéral est même devenu glamour : un établissement dans l’Oregon a lancé sa propre ligne de vêtements, sobrement griffée « Prison blues », avec un certain succès auprès de bad boys de supérette en mal d’aventure.

« La peine est devenue un marché, et la prison une entreprise qui permet de favoriser d’autres marchés ».

Le prisonnier n’est pas seulement un esclave, c’est aussi « un consommateur (presque) comme les autres ». Dès lors que les prisons voulaient se débarrasser d’une série de services publics gratuits et donc coûteux, il y avait un marché à saisir – qui allait au passage dégrader fortement les conditions de vie des détenus. Celui des logiciels informatiques par exemple. « Comme il est hors de question de laisser des prisonniers naviguer librement sur le Net, des entreprises privées ont commencé à développer toute une série d’applications spécifiques. Notamment un système de visioconférence proche de Skype, qui permet aux détenus incarcérés à des milliers de kilomètres de leur foyer de communiquer avec leurs familles. Le problème est que ces entreprises deviennent des monopoles et font signer des contrats d’exclusivité aux établissements. Dans ce cas, l’exclusivité, ça signifie interdire les visites humaines, susceptibles de concurrencer l’app ».

Migrants : un plan d’investissement qui a le vent en poupe !

La pénalisation de la migration en fait un secteur d’investissement privilégié, doté d’un gros potentiel de croissance. 73 % des migrants (recensés) détenus par le Service de contrôle de l’immigration et des douanes (ICE) sont au mains d’entreprises privées. Une augmentation de 442% depuis 2002 ! Le président Trump réclame actuellement 15.000 lits privés supplémentaires pour accueillir les migrants, et la construction d’un nouveau centre de détention par GEO Group au sud du Texas. Une manne de main-d’œuvre particulièrement docile, prête à l’emploi. Le secteur est par ailleurs soutenu par des aides publiques plutôt dodues4 qui devraient suffire à assurer le confort des administrateurs.

Ces États vertueux qui tournent le dos au privé

Sur les 50 États fédérés, ils sont tout de même 22 à refuser catégoriquement les prisons privées sur leur territoire. Oui mais. Dans les faits, ces États peuvent très bien avoir conclu des contrats avec des compagnies carcérales à but commercial qui permettent de leur refiler les détenus à incarcérer hors de leur territoire – un peu comme nous balançons nos déchets en Afrique. La pratique est de plus en plus courante. Mais ce n’est pas tout. Une prison publique peut parfaitement déléguer toute une série de services (presque tout) à des prestataires externes. Alors pourquoi diable les compagnies privées se seraient-elles limitées aux prisons ? Le complexe carcéro-industriel privé, c’est un marché tentaculaire qui étend son emprise bien au-delà des murs de la prison.

Ces 15 dernières années, CEO Group et Core Civic ont déboursé pas moins de 2.2 milliards $ pour se diversifier en rachetant des petites entreprises actives dans les soins de santé carcéraux, les repas, l’organisation des appels, les communications, la formation des détenus, etc. La réinsertion en particulier, c’est LE marché émergent sur lequel les grosses compagnies jettent leur dévolu. Sans aller jusqu’à soupçonner un conflit d’intérêts, le fait est que petit à petit, les États se sont également dépossédés de la réinsertion des détenus. Des milliers d’entreprises privées tirent profit du complexe carcéro-industriel. Et la longue liste de leurs actionnaires laisse à penser que bien du monde a intérêt à ce que la machine continue de tourner.

« Quand on touche à la prison, on change toute la société »

Bien sûr, on ne peut raisonnablement pas mettre tous les problèmes du système carcéral états-unien uniquement sur le dos de la privatisation. Enfermement de masse, paupérisation des détenus, mauvais traitements et inégalités raciales sont le fruit d’un mariage d’intérêts politiques, économiques, sociaux, et d’un populisme pénal généralisé sur le lit d’une obsession sécuritaire en plein essor. Mais si elle n’est pas seule responsable, l’industrie privée a exacerbé les pires défauts du système en spéculant sur un projet politique catastrophique et en mettant toute son énergie à le soutenir. Aujourd’hui, le système carcéral échappe à tout projet pénologique et peut même tout à fait fonctionner contre l’intérêt commun. Quant au politique, on dirait bien que sa créature lui échappe : l’industrie carcérale privée est devenue un tel poids lourd économique et social, ses intérêts sont tellement indétricotables du système dans son ensemble, qu’une marche arrière paraît franchement périlleuse. À ce jour, aucune autorité n’est en mesure de lui imposer facilement des réformes. « À moins d’une politique très volontariste, à long terme, qui commencerait par éduquer l’opinion publique et les médias ».

Ce n’est pas la direction prise par Donald Trump, l’enfermement de masse étant un rouage essentiel de sa politique. En attendant, les rodomontades du nouveau président ont échaudé un paquet de militants qui ont commencé à faire pression sur les institutions. Ils ont ainsi obtenu des six principales banques qu’elles n’accordent plus de nouveaux financements au secteur pénitentiaire privé – reste à voir si elles tiendront leurs engagements. Les universités de Californie et de Columbia viennent de revendre leurs actions, et la Californie vient d’interdire tout nouveau contrat avec l’industrie carcérale privée. Mais en réponse, l’ICE promet de continuer à détenir les migrants arrêtés en Californie dans des centres privés… en les envoyant dans d’autres États. Bref, la décarcération, c’est pas encore tout à fait gagné.

Je risquerais volontiers une dernière note optimiste, en imaginant que la rentabilité des détenus est devenue telle qu’on hésitera désormais à s’en débarasser (enfin, du moins ceux qui sont capables de travailler). En ce sens, l’esclavagisme carcéral moderne constitue un excellent argument contre la peine de mort. Plus sérieusement, et histoire de balayer devant notre porte, on ferait peut-être bien de tenir à l’œil ces partenariats public-privé et autres gadgets de la libéralisation des intérêts publics qui déboulent sans crier gare dans nos propres prisons belges.

- Si elle ne partagera peut-être pas toutes mes prises de position, mes discussions avec elle ont largement nourri mes réflexions. Merci donc à Marie-Sophie Devresse, Professeure à l’UCL et Présidente de l’École de Criminologie de la même maison (merci, Tantine !). Outre une série d’archives de presse, ma documentation puise la plupart de ses données dans les rapports de l’ONG américaine The Sentencing Project, active dans la recherche et la défense des droits en matière de justice pénale.

- Dans les années ’80 et ’90, le gouvernement adopte une batterie de lois d’une sévérité inouïe et fait de la guerre contre les drogues une priorité (peines plancher de 5 ans pour la possession de drogues douces et de 10 ans pour les drogues dures notamment).

- Shane BAUER, « My four months as a private prison guard », 2016 : https://www.motherjones.com

- 1.4 milliards $ pour Southwest Key Programs par exemple. Certains autres centres sont à but non lucratif. Mais avec des aides publiques de l’ordre de 250 $ par jour et par enfant, gageons que les administrateurs ne devraient pas être en reste.