« Le passé en bandoulière »

Entretien avec Ludivine Bantigny

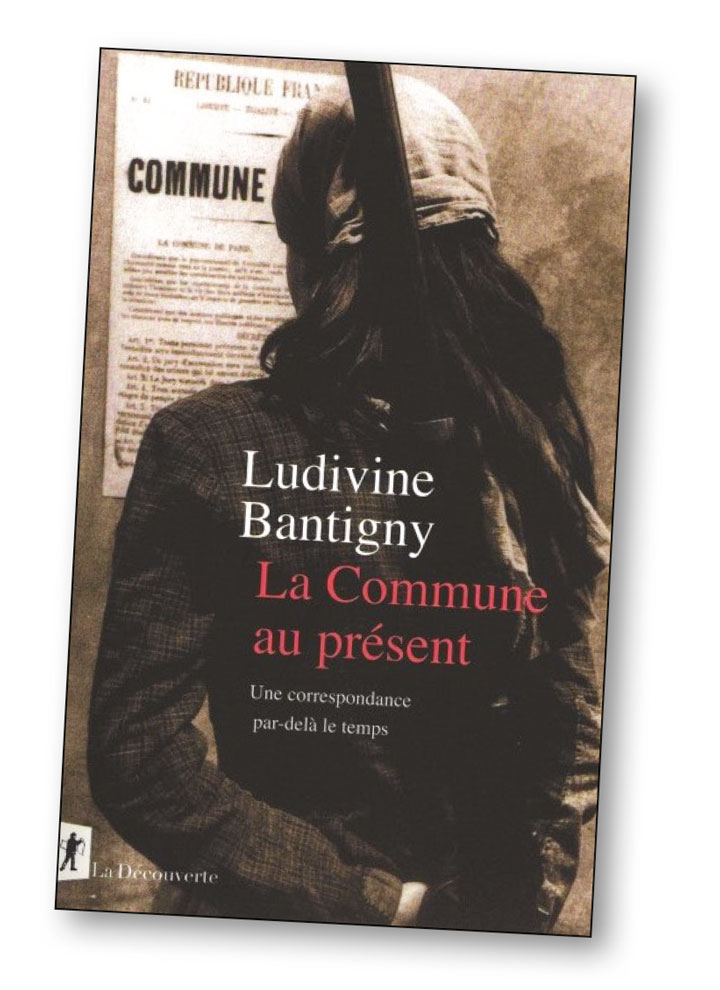

Ludivine Bantigny est historienne et maîtresse de conférences à l’Université de Rouen. Elle travaille sur les engagements, l’histoire des mouvements sociaux, des insurrections et des révolutions. Elle a publié plusieurs ouvrages sur ces sujets, parmi lesquels 1968. De grands soirs en petits matins (Seuil, 2018), Révolution (Anamosa, 2019) et « La plus belle avenue du monde ». Une histoire sociale et politique des Champs-Élysées (La Découverte, 2020). Son dernier livre s’intitule La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps (La Découverte, 2021). Nous discutons avec elle de ces fantômes qui ont lutté pour l’égalité et la justice, et dans le sillage desquels s’inscrivent tant d’autres combats aujourd’hui. Pour l’élan…

Gaëlle Henrard : Votre livre est exclusivement construit sur base de lettres que vous adressez aux communeux·ses1, en remontant le fil des événements et en leur racontant les expériences militantes qui s’inscrivent quelque part dans leur sillage. Comment s’est construite cette idée de dialoguer avec les morts de la Commune ? Et qui sont ces correspondants fantômes ?

Ludivine Bantigny © Herve Thouroude

Ludivine Bantigny : Je voulais prendre au mot Eugène Pottier, auteur de cette formule « la Commune n’est pas morte », expression qui a été d’emblée utilisée par les survivants aux massacres. Leur écrire des lettres m’est apparu comme une manière de rendre vivants et vivantes les protagonistes de la Commune. Au départ, j’avais pensé écrire l’une ou l’autre lettre, notamment à Louise Michel dont la correspondance m’avait impressionnée. La façon dont elle-même et tant d’autres survivants semblaient coexister avec les morts suite au traumatisme de la répression, se sentant comme des « morts-vivants », m’avait paru très évocateur, cette idée d’une sorte de cohabitation entre les vivants et les morts. Et quand j’ai commencé à écrire ces lettres, cela m’est apparu comme le meilleur moyen de soulever des questions très actuelles et de les adresser aux communeux·ses, au travers d’une approche plus personnelle.

J’avais évidemment en tête des thématiques qui me tenaient à cœur : les femmes, l’internationalisme, le travail, la démocratie. D’autres thématiques ont ensuite surgi à la faveur des archives. J’y découvrais une sorte de trésor dans un carton et puis en rentrant je me mettais à écrire une lettre à la personne qui m’avait marquée dans cette trouvaille. J’avais vraiment l’impression de leur parler, qu’ils étaient là, c’était assez exaltant et émouvant. Ça m’a donné beaucoup d’élan. Le sentiment même de leur présence et d’une dette heureuse à leur égard m’a aidé à écrire.

Par ailleurs, je tenais beaucoup aussi à m’adresser à des personnes qui étaient plus ou moins connues, à des protagonistes qu’on pourrait considérer comme ordinaires, dans des vies ordinaires, des gens qui n’ont pas consacré toute leur existence à la chose politique ou au militantisme mais qui, tout à coup, parce que l’événement était là, s’y sont jetés à corps perdus. Je n’aime pas l’idée des anonymes de l’Histoire. Ils ont toujours un nom. Il m’importait surtout de rendre compte de l’effervescence incroyable de ces milliers de personnes qui ont fait exister la Commune. À mes yeux, cette histoire devait être incarnée, écrite du point de vue populaire, puisque spécifiquement pour la Commune c’est une révolution populaire et inédite en tant que prise de pouvoir par des ouvriers, employés, instituteurs, artisans, petits commerçants, artistes, journalistes, qui ne sont pas des professionnels de la politique et qui n’ont aucune prétention à le devenir. Il s’agit de femmes et d’hommes qui font vivre leur quartier et qui parviennent, dans les interstices de leur vie professionnelle, à créer des choses extraordinaires pour le bien commun.

« Les inventions d’inconnu réclament des formes nouvelles. » (Arthur Rimbaud, p. 73)

Gaëlle Henrard : Vous expliquez combien cette révolution, dès le premier jour, recherche la légitimité démocratique et est animée de cette sincérité de la « démocratie vraie » avec toutes les difficultés que cela représente… Vous souhaitez d’ailleurs ne rien en gommer.

Ludivine Bantigny : Ce qui est passionnant, c’est de mettre en lumière les débats à l’œuvre au sein de la Commune pour éviter de les lisser. On observe parfois dans les milieux politiques engagés une certaine exaltation un peu abstraite de la Commune, dont on aurait retiré les nerfs des conflits qu’elle a connu en son sein même. Or il y a évidemment eu de vrais débats stratégiques. Une première chose tout à fait frappante, c’est cet attachement absolu à la démocratie la plus puissante et le refus catégorique pour les protagonistes de la Commune de prendre des décisions de façon illégitime. Quand les Fédérés s’emparent de l’Hôtel de Ville le dimanche 18 mars, ils veulent immédiatement organiser des élections pour le mercredi et cela a finalement lieu en une semaine ! Ils se questionnent sur le type d’élections et d’élus qui ne pourront être déconnectés des réalités sociales du temps : une recherche d’ajustement permanent avec le monde social réel dans toute sa complexité. On peut considérer que c’est une forme de démocratie directe. Ensuite ce travail politique s’exerce sous la forme de commissions thématiques qui vont beaucoup s’inspirer de ce qui est proposé dans les clubs populaires, au sein desquels l’ébullition démocratique est incroyable, où les gens se sentent légitimes pour prendre la parole et leur destin en main avec un souci du bien commun. Enfin, les débats portent également sur les conditions de possibilité d’un exercice plein de la démocratie (liberté de la presse, argent de la Banque de France, etc.). Les communeux·ses ne veulent pas accaparer ce pour quoi ils n’ont pas de mandat et ainsi se calquer sur les comportements dénoncés chez leurs adversaires. Pour eux, il s’agit bien d’une révolution communale qui ne prétend en aucun cas se substituer au pays.

Cette praxis, avec toutes les aspérités du réel, alimente la réflexion sur la dynamique démocratique aujourd’hui. Il me semble important de souligner tous ces débats et divergences pour ne pas avoir une image complètement idéalisée et mythifiée de la Commune. La révolution n’est ni un grand jour, ni un grand soir : elle se construit.

« Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous ? » (André Léo, communeuse, écrivaine et journaliste, p. 81)

Gaëlle Henrard : Les épisodes révolutionnaires sont souvent récupérés par les régimes officiels lorsqu’ils reprennent la main, avec à l’appui une réorientation du récit historique. Vous avez cette belle formule : « la durée accueille la légitimité en lui ouvrant les bras », ou « quand c’est loin, tout est pardonné (et réapproprié) ». À l’inverse, vous dites également que « les spectres persistent et résistent », que « le passé est récalcitrant, il refuse de se faire embaumer ». Ce double mouvement est intéressant.

Ludivine Bantigny : C’est un beau rapprochement en miroir, en effet, et c’est vrai qu’on a pu le voir pour d’autres événements révolutionnaires ou d’aspiration révolutionnaire. J’ai eu l’occasion de travailler sur Mai 68 et dans ce cas, comme dans celui de 1871, ce qui m’a aussi poussé à y travailler comme historienne engagée, ce sont les récits qui en sont faits et qui parfois confinent au délire tellement c’est en contradiction avec la réalité même de l’événement. Il est donc nécessaire de revenir aux gens qui font l’évènement, qui le vivent, et de prêter attention à leur projet, leurs espoirs, leurs méthodes, et aux expériences partagées. Donc ce n’est pas toujours de la récupération mais davantage parfois une manière de lisser les aspérités d’une expérience. Après bien sûr, on a pu voir des gens de droite, tels que Jean Tiberi, Christian Poncelet ou les lectrices de Madame Figaro, prétendre rendre hommage à la Commune ou à Louise Michel, alors même que ceux qui se révoltent aujourd’hui sont d’emblée jetés dans un discrédit extrêmement méprisant, une condescendance de classe ignoble, et je pense évidemment au soulèvement populaire des Gilets jaunes. On parle ainsi beaucoup des « casseurs ». Cela m’intéressait de retourner ce mot en l’utilisant par exemple pour désigner ceux qui ont détruit la Bastille en 1789. Les appellerait-on des casseurs aujourd’hui ? Non, on en fait un événement mythique au fondement même de notre République. C’est pour cela que l’Histoire et l’inversion des points de vue sont décidément nécessaires, y compris pour nos engagements politiques.

Gaëlle Henrard : Dans votre première lettre, vous dites à Louise Michel : « on parle à nouveau des communs ». Et vous tissez des fils entre la Commune, le communalisme de Bookchin, les révolutions au Chiapas et au Rojava, les Gilets jaunes. Quelle est la trame politique de cette grande tapisserie ?

Ludivine Bantigny : Ce qui est magnifique quand on a la chance de pouvoir passer du temps avec le passé, sans fétichisme aucun et en vivant vraiment au présent, c’est de dégager les liens, même s’il n’y a pas forcément de généalogie. C’est aussi faire en sorte que la Commune ne soit pas un astre mort, une affaire classée, et lui rendre hommage en lui montrant qu’on ne cède pas et qu’on continue de proposer des alternatives à un monde d’oppression et d’exploitation. Certes, la Commune a été un écrasement, une répression sanglante, mais les communeux·ses ne sont pas morts pour rien. Ils sont les auteur·rice·s d’une démonstration : ils ont expérimenté et donné à voir que d’autres possibilités existaient. Et c’est ce qui se passe au Chiapas, au Rojava, dans les ZAD et partout où il y a des resurgissements. Leurs points communs : la dimension populaire, démocratique, émancipatrice et la volonté de trouver d’autres voies que celle du joug capitaliste. Une autre dimension présente dans toutes ces situations est la préservation du vivant : regarder autrement ceux qui nous entourent, avoir un respect pour toutes les créatures vivantes.

Gaëlle Henrard : Parmi les revendications de tous ces mouvements, il y a cette volonté de changement de cadre. On veut pouvoir le repenser, et penser en dehors, ré-interroger les codes de la démocratie représentative et institutionnelle, ce à quoi est souvent opposé… un rappel au cadre établi.

Ludivine Bantigny : Bien sûr, et c’est aussi une injonction à la résignation : il n’y pas d’autre cadre possible, il n’y a pas d’alternative. Et c’est pour ça, une fois encore, que l’Histoire nous est très utile. Le politiste Samuel Hayat a écrit au sujet de la révolution de 1848, qu’il y avait vraiment eu deux chemins vers la démocratie, tout aussi praticables l’un que l’autre : une démocratie directe, populaire, ouvrière ; l’autre bourgeoise et représentative. Une des deux voies a été abandonnée et l’Histoire n’en a retenu qu’une en considérant qu’il fallait occulter et oblitérer l’autre. La Commune est aussi là pour nous montrer que même dans des conditions effrayantes (guerres, misère absolue), les gens ont mis en œuvre des projets qu’on nous dit impossibles aujourd’hui.

- « “Communards” est devenu, si on peut dire, commun. Mais ce n’est pas un mot de vous : c’est celui de vos adversaires et plus encore de vos ennemis. (…) Ce mot donc, “communard”, lancé tel un crachat, je ne l’emploierai pas. (…) Alors ici, vous serez les communeuses et communeux. Les “braves communalistes” comme l’écrivait Lissagray. » (Ludivine BANTIGNY, p.17-21)