Science et médias, un mariage impossible ?

Par Jenifer Devresse

Auteure et journaliste, notamment spécialisée dans la vulgarisation médicale.

Rarement la science aura pris tant de place dans l’information quotidienne. Mais rarement aussi elle sera parue à ce point douteuse et aléatoire. L’année durant, chercheurs et experts de tout bord n’auraient cessé de se tromper, se contredire, de prophétiser tout et son contraire. Sur le rythme des vagues, la létalité du fléau, les enfants supercontaminateurs ou porteurs inoffensifs, l’efficacité des masques ou encore de l’hydroxychloroquine… Au point que le commun des mortels ne sait plus guère à quel dogme se vouer. Mais si, l’espace d’un instant, on portait plutôt le regard du côté des médiateurs de cette science ?

À l’évidence, des dérapages, il y en a eu. Quelques études à la méthodologie discutable menées à la hâte, quelques preprints d’articles diffusés avant validation par le comité de lecture, quelques chercheurs soudain gonflés d’importance imprudents dans leurs prises de position publiques… Mais en regard du flot extraordinaire de productions scientifiques qui ont émergé en un an, ces manquements restent finalement marginaux, avec assez peu d’études démenties ou de scientifiques désavoués.

Cependant, la science dont on nous abreuve n’est pas de première main. De ce point de vue, l’impression de cacophonie assourdissante qui s’est dégagée de l’information scientifique est sans doute à chercher d’abord du côté des médias par lesquels elle nous parvient. En particulier des médias d’information quotidienne généraliste (JT, quotidiens presse et web, fils info…), dont les formats, les rythmes, les objectifs, les conditions de production et les usages sont souvent peu adaptés à la science, et encore moins à la science « en train de se faire ».

Par définition, les médias ont besoin de livrer des informations. Des faits, des vérités. Beaucoup. Chaque jour, voire chaque heure. Or en ces temps de grande incertitude, c’est surtout la demande d’informations scientifiques fiables qui a littéralement explosé, plus pressante que jamais. Mais d’un côté, avec son temps lent et ses procédures complexes, la science est bien incapable de fournir tant de réponses à un tel rythme. Et de l’autre côté, les rédactions sont peu armées pour traiter abondamment ces matières savantes, car les journalistes scientifiques y sont une denrée rare.

Dans ce contexte, à côté de l’information de source officielle (gouvernementale ou apparentée), il y a trois grandes façons d’alimenter le contenu de l’info scientifique : tendre le micro à un spécialiste (le plus commode), vulgariser les recherches en cours (le plus périlleux), ou commenter les chiffres (le plus rentable). Une aubaine : grâce à Sciensano, des chiffres, on a eu pléthore, jour après jour. Très officiels, très indiscutables. Dans l’océan d’incertitudes qu’on traversait, c’était au moins un îlot sûr sur lequel les journalistes pouvaient accoster sans risque de se tromper.

Quand le chiffre fait l’info

Un chiffre, c’est un gros titre déjà prêt. Sauf qu’un chiffre ne dit rien en soi. Ce n’est pas une donnée brute, mais bien une construction : il dépend en amont de normes de calcul ou de comptage qui sont loin de faire consensus, et en aval, son interprétation reste toujours délicate. Sans malhonnêté, le journaliste pressé (pléonasme) sera tenté de titrer « Flambée de l’épidémie dans la commune X ! » si le nombre de tests PCR positifs y affiche une augmentation nette de 100 % en une semaine. Ce qui, dans les faits, peut très bien signifier deux individus détectés contre un seul la semaine précédente (d’ailleurs, le chiffre ne nous dit rien du nombre réel de personnes contaminées, contaminantes, ou malades). On pourrait aussi bien titrer : « La commune X épargnée par le virus ! ». Ainsi les mêmes données (ici en pourcentage versus en nombre absolu) peuvent-elles donner lieu à des interprétations opposées.

On se souvient surtout de la polémique sur le taux de létalité de la maladie, où les chiffres passaient en pagaille de 0,02 % à plus de 20 %, laissant l’impression que toutes les études se contredisaient. Pour autant, ils n’étaient pas nécessairement faux, mais simplement le fruit d’une méthodologie différente. Exemple simple : selon que la mortalité est considérée par rapport au nombre de personnes malades recensées, ou bien par rapport au nombre de contaminations supposé dans la population globale (extrapolé à partir des taux de positivité des tests PCR, eux-mêmes indicateurs imparfaits des contaminations), on obtient des résultats extrêmement différents, mais tout aussi valides.

Le problème est que dans l’immense majorité des cas, les chiffres sont publiés sans explication de la méthode de calcul, sans contextualisation, sans marges d’erreurs, etc., et font souvent l’objet d’interprétations abusives. Pas seulement parce que les médias sont avides de titres accrocheurs : c’est aussi que la compréhension fine, l’analyse et l’interprétation éclairée des chiffres réclame du temps (qu’ils n’ont pas), du recul (pas davantage), de l’espace rédactionnel (toujours limité), et une certaine formation scientifique dont la majorité des journalistes non spécialisés ne sont pas dotés. L’affaire se corse d’autant quand il s’agit de commenter des graphiques, courbes et autres statistiques plus complexes.

Des experts à haute valeur médiatique

Face à des sujets hautement techniques, le premier (et sain) réflexe journalistique est d’interroger un spécialiste du domaine. Chercheur, médecin, virologue, expert… Encore faut-il voir comment on le choisit, quelle place on lui donne, et quelles questions on lui pose. Pour « passer », l’expert doit posséder un certain nombre de qualités médiatiques, à commencer par accepter de s’exprimer dans les médias, ce qui est loin d’être une évidence du côté des chercheurs. Il doit pouvoir répondre aux questions dans un langage accessible et sans excès de prudence sur un éventail de sujets, inspirer confiance, voire être sympathique. Lorsqu’on trouve cette perle rare, on ne la lâche pas : nul doute qu’elle sera réinvitée très prochainement. Cependant, ces qualités médiatiques sont loin des critères qui font un « bon » scientifique, prudent dans ses affirmations, privilégiant le doute aux certitudes, souvent hyperspécialisé et refusant de s’exprimer au-delà de son domaine de compétence… Cela ne signifie pas que les « experts médiatiques » sont tous de mauvais scientifiques ; mais la reconnaissance de leur communauté, par exemple, n’est pas indispensable pour passer dans les médias.

De plus, l’espace médiatique a tendance à valoriser la rupture, la parole discordante. Pour créer le débat, pour faire vendre. Ainsi s’explique par exemple la tribune offerte à Didier Raoult ou encore au Nobel Luc Montagnier (qui affirmait sans preuve valide que le vaccin contre la grippe tuait les malades du Covid). Si leur curriculum de chercheurs passés n’était pas à remettre en cause, ils ont clairement perdu l’aval de leur communauté en cours de route, en tenant des propos qui outrepassaient ce que la science pouvait affirmer. Si leur cas est flagrant, ce sont pourtant loin d’être les seuls : beaucoup d’autres sont sortis de leur domaine de compétences, voire de leur rôle de scientifique, pour distiller des opinions, des croyances, voire des prédictions ou des prescriptions…

Entre survalorisation de discours marginaux, sélection d’experts plus médiatiques que scientifiques et questions hors cadre, les paroles se sont entrechoquées en tous sens à la télévision et dans les colonnes des quotidiens. De quoi ajouter à la confusion ambiante, et semer d’autant le discrédit sur la parole scientifique. Dans ce chahut, on a fait dire à la science beaucoup de choses qu’elle ne pouvait pas encore dire, ou qu’elle ne peut pas dire du tout : elle n’a pas vocation à prédire l’avenir de phénomènes humains complexes, ni à dicter ce qui doit être fait des connaissances qu’elle accumule.

L’exercice délicat de la vulgarisation

Telle quelle, une étude scientifique localisée, avec ses conclusions nécessairement limitées, provisoires et réfutables, ne constitue pas une info au sens médiatique du terme. Pour en faire une information digne d’intérêt, il s’agit de se concentrer non sur sa méthodologie mais sur ses résultats, partant du principe que ceux-ci sont raisonnablement extrapolables et généralisables. Cependant, une recherche isolée dans un champ de connaissances multidisciplinaire ne peut parvenir à ce degré de généralité. Face à un phénomène complexe, un consensus scientifique ne peut émerger que dans un temps lent, par accumulation et contradiction (c’est tout l’intérêt des revues scientifiques). Car la science « en train de se faire » n’est pas univoque. En livrant les résultats d’une étude isolée dans un champ de recherche en friche, en en gommant la méthodologie, le contexte, les présupposés, les limites ou les biais – c’est-à-dire les conditions de vérité – le journaliste ne peut qu’induire en erreur. Or sa prudence se limite la plupart du temps à l’usage du conditionnel.

Traduire, c’est toujours trahir un peu. L’information quotidienne, conçue pour être rapidement digérée et à destination du grand nombre, s’accomode mal de la complexité comme de la prudence scientifique. Inévitable, la simplification est à la fois le plus grand péché et la plus grande vertu de la vulgarisation. Expliquer au néophyte toutes les nuances d’une recherche, élucider son jargon et ses concepts, préciser ses présupposés et ses conditions d’expérimentation, dégager son contexte, ses limites et ses enjeux (en imaginant que le journaliste en soit lui-même capable) dépasse largement le cadre d’un article de presse, a fortiori dans un média quotidien. Entre simplification et restitution de la complexité, il y a un équilibre à trouver, fragile, difficile à sentir, toujours risqué. Nécessairement, il y a une perte au passage.

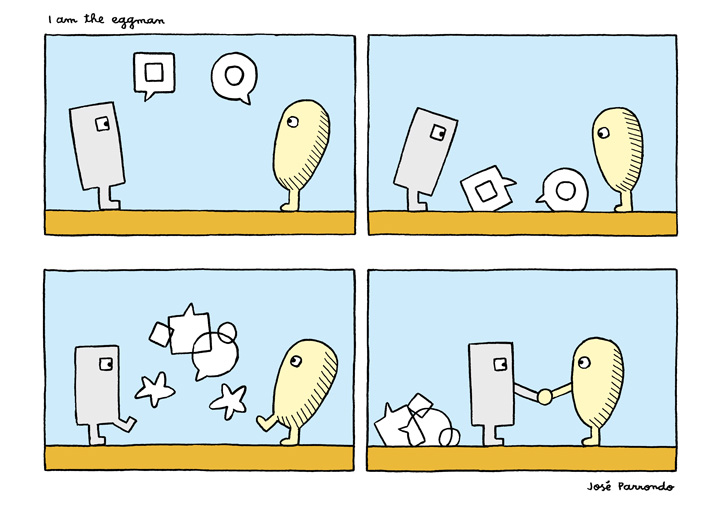

Cette fragilité de la vulgarisation qui navigue entre simplification, extrapolation et généralisation, appliquée à un territoire de recherche lui-même encore fragile et peu constitué, a pu faire passer quantité d’études pour fausses ou contradictoires. Alors qu’elles étaient plutôt partielles et complémentaires, comme les morceaux d’un puzzle en cours d’assemblage.

Où sont les journalistes scientifiques ?

Journaliste scientifique, c’est un métier. Un métier qui requiert des connaissances, des compétences, mais aussi du travail de documentation et d’analyse, donc du temps. Ce journaliste-là connaît la différence entre validité et vérité. Celui-là peut se confronter à la technicité d’articles en anglais, interpréter leurs graphiques, traduire leur jargon. Celui-là sait que l’on fait dire aux chiffres ce que l’on veut. Celui-là sait intégrer une étude au champ de recherche dans lequel elle prend place. Celui-là ménage la nuance plutôt que l’effet de rupture. Celui-là connaît les revues de renom, les sites fiables. Celui-là sait qu’un expert de plateau TV n’est pas toujours l’interlocuteur le plus pertinent.

Soudainement confrontées à une demande extraordinaire d’informations scientifiques, les rédactions quotidiennes ont dû largement mobiliser des journalistes polyvalents, peu accoutumés à l’exercice et souvent sans aucune formation scientifique. On se souvient par exemple des premières sorties de presse terriblement anxiogènes sur le « virus mutant ». Naturellement, si le journaliste ignore qu’il est dans la nature même d’un virus de muter, l’info s’en ressent. Pas étonnant que les maladresses aient fusé, que les simplifications et les généralisations se soient faites outrancières, que le sensationnalisme ait primé, que la recherche ait été malmenée au point de lui faire dire ce qu’elle ne disait pas.

Manque de formation, manque d’expérience, mais aussi (faut-il le rappeler) conditions de travail. Si la presse périodique spécialisée est mieux lotie, dans les rédactions de presse quotidienne les journalistes sont souvent tenus de rédiger entre cinq et dix articles chaque jour. Même combat du côté des freelance et indépendants, les tarifs plafonnant entre 20 et 50 e l’article standard. Et sans surprise, c’est du côté des rédactions web que l’on pratique les prix les plus bas. À ce prix-là, il ne faut pas s’étonner qu’ils n’aient guère le temps de se documenter, de réfléchir, de confronter des sources choisies.

Que fait le public ?

Il y a toujours un écart entre l’information scientifique telle qu’elle nous est livrée par les médias et ce que dit précisément la science. Sans cela, l’info serait indigeste. Parvenir à restituer la complexité tout en restant à la fois accessible et attrayant s’apparente à une véritable gageure. Car la meilleure des intentions journalistiques se heurte inévitablement à une limite : celle des usages du consommateur de l’information. Ces derniers mois, on a vu fleurir des initiatives très louables dans la presse, signe que les médias ne sont pas hermétiques à la remise en question de leurs pratiques. Comme des articles truffés d’astérisques renvoyant en bas de page, explicitant précisément comment était construit tel ou tel chiffre, ce que recouvrait exactement tel terme, etc. Si on peut s’en réjouir, reste une question désespérante : qui les lit ? N’importe quel éditeur de presse généraliste, n’importe quel rédacteur en chef sait qu’au-delà de 3.000 signes, un article n’est quasiment pas lu. Nombre de lecteurs ou internautes lisent en diagonale, arrêtent leur lecture avant la fin, beaucoup ne lisent même que les titres.

Faut-il pour autant abdiquer ? Sans doute que non, qu’il faut continuer à rechercher cet équilibre fragile et incertain entre complexité, accessibilité et attrait, et accepter qu’il est le fruit imparfait d’un compromis. Militer pour un meilleur journalisme, mais sans doute aussi un meilleur public. Car la relative crise de foi dans la science qui a marqué cette année n’a pas seulement révélé les failles de la machine médiatique, elle a aussi cruellement pointé une large ignorance de ce qu’est la science et de comment elle se construit, tant du côté des journalistes que de leur public. L’école nous apprend la science par ses résultats, pas par ses processus. Par ses réussites et non ses échecs. Ainsi, nous récitons les réponses sans savoir comment se sont posées les questions. Persuadés que la science dit le vrai, nous ignorons souvent qu’elle n’apporte que des vérités partielles et provisoires, en attendant la prochaine révolution.

Pour une lecture critique éclairée de la gestion de la crise covid, voir les analyses proposées par «Le blog du #covidrationnel», créé et alimenté par une équipe interdisciplinaire principalement composée de professeurs et chercheurs d’universités belges. https://covidrationnel.be/